Dernières actualités

Communiqué de presse

12 janvier 2024

Déclaration des Principaux du comité permanent interorganisations

Pour en savoir plus

Histoire

06 novembre 2023

Aicha Trembler : « Je veux aussi apprendre à lire et à écrire »

Pour en savoir plus

Histoire

03 novembre 2023

Dans la région de l’Est, la FAO, le PAM et l’UNICEF mettent en œuvre le projet d'appui multisectoriel intégré (AMI) pour le bonheur de la population

Pour en savoir plus

Dernières actualités

Les objectifs de développement durable au Burkina Faso

Les objectifs de développement durable (ODD), également appelés objectifs globaux, constituent un appel universel à l'action visant à éliminer la pauvreté, à protéger la planète et à garantir à tous les peuples la paix et la prospérité. Ce sont aussi les objectifs de l'ONU au Burkina Faso:

Histoire

03 septembre 2021

Le PAM et l’UNICEF s’efforcent de réduire la malnutrition chez les enfants dans l'est du Burkina Faso

La Représentante de l’UNICEF au Burkina Faso, Sandra Lattouf, et le Représentant du PAM, Antoine Renard, accompagnés de l’Ambassadeur de France, Luc Hallade, viennent d’effectuer une visite à Fada N’Gourma, dans la région de l’Est.

La région de l’Est est la troisième région la plus touchée par l’insécurité alimentaire après le Centre-Nord et le Sahel et la quatrième région du pays où l’on enregistre le plus grand nombre de déplacés internes avec près de 78.533 déplacés à la date du 31 janvier 2021.

Cette situation entraîne une dégradation de l’état nutritionnel des enfants. Le taux de malnutrition aiguë globale a augmenté passant de 7,5% en 2019 à 8,9% en 2020, précise l’UNICEF dans un communiqué de presse publié jeudi.

La visite a permis de constater sur le terrain la situation des populations les plus vulnérables y compris les enfants, dans un contexte où le PAM et l’UNICEF accélèrent leurs opérations de réponse d’urgence, en appui aux institutions publiques burkinabè pour réduire les risques de crise alimentaire et nutritionnelle de grande ampleur.

La délégation a assisté à plusieurs activités de prévention et de lutte contre la malnutrition, menées conjointement dans un centre de santé et de promotion sociale ainsi qu’à la prise en charge d’enfants affectés par la malnutrition dans un centre de récupération et d’éducation nutritionnelle fonctionnant avec le soutien de l’UNICEF.

« La région de l’Est est particulièrement touchée par la violence armée qui provoque des déplacements de populations. Les enfants paient le plus lourd tribut de cette crise : ils sont privés d’écoles, privés de soins de santé et sévèrement touchés par la malnutrition », a déclaré Sandra Lattouf. « C’est pourquoi le PAM et l’UNICEF sont unis pour accélérer l’aide d’urgence et réduire la malnutrition ».

Une cantine scolaire soutenue par le PAM

La délégation a aussi visité une école publique dotée d’une cantine scolaire soutenue par le PAM. « Plusieurs de ces enfants ont passé des mois sans certitude de pouvoir un jour retourner à l’école », a déclaré Antoine Renard. « C’est réconfortant de les voir étudier et partager ce repas avec les enfants d’une communauté qui les a accueillis à bras ouverts ».

Les divers projets qui ont été visités illustrent les actions conjointes du PAM et l’UNICEF pour appuyer les services publics de base en matière d’éducation, d’accès à l’alimentation et aux produits nutritionnels au profit des populations les plus vulnérables du Burkina Faso en général, et dans la région de l’Est, en particulier, avec le soutien de leurs partenaires techniques et financiers, dont la France.

« On sait que c’est une région qui a besoin d’appui et où il faut agir pour rattraper les retards de développement structurels, visibles dans la région », a déclaré Luc Hallade. « J’espère que nous allons entraîner d’autres partenaires dans notre sillage ».

1 / 5

Publication

09 décembre 2021

Rapport de situation au Burkina Faso au 30 nov. 2021

FAITS SAILLANTS

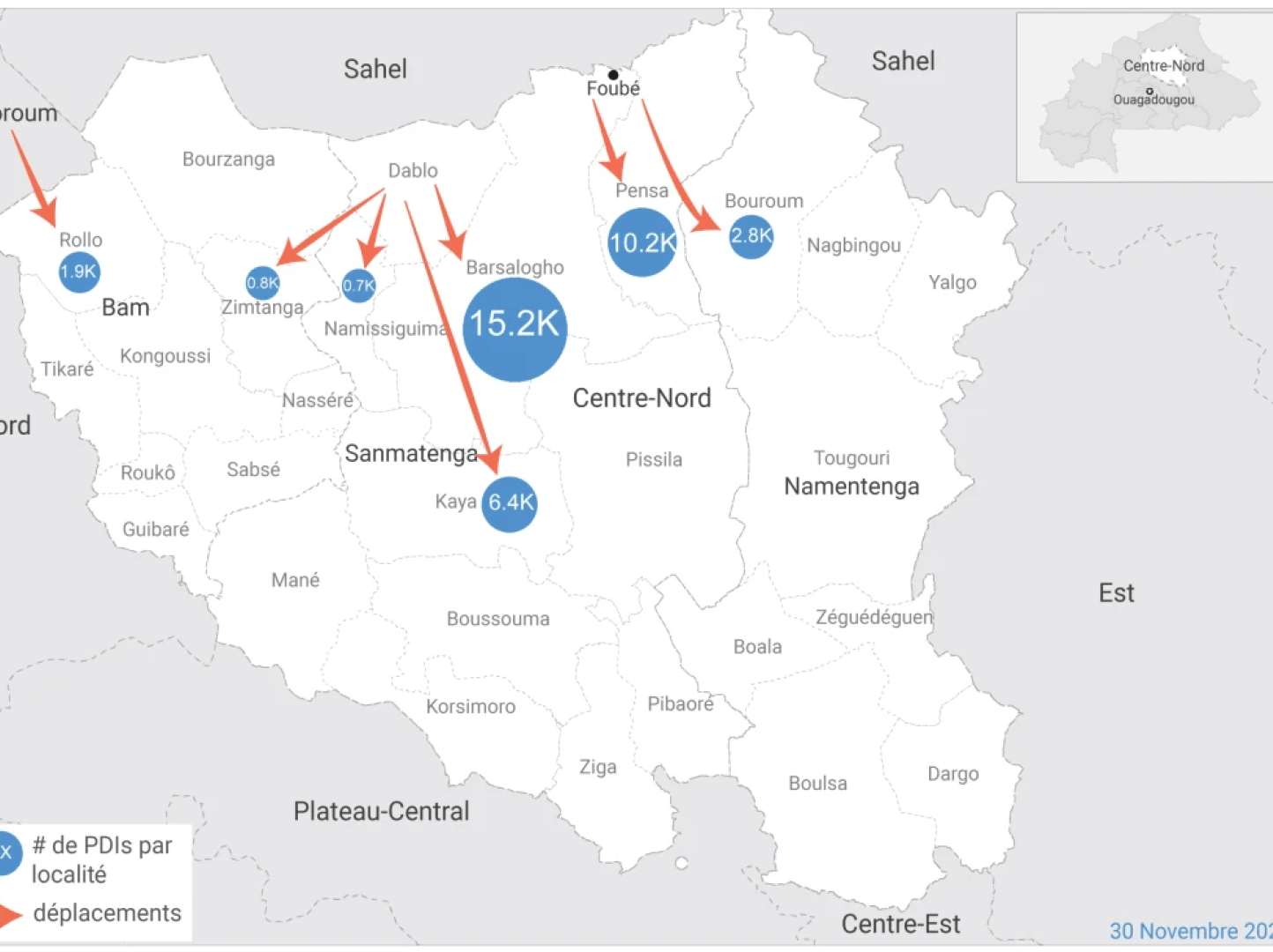

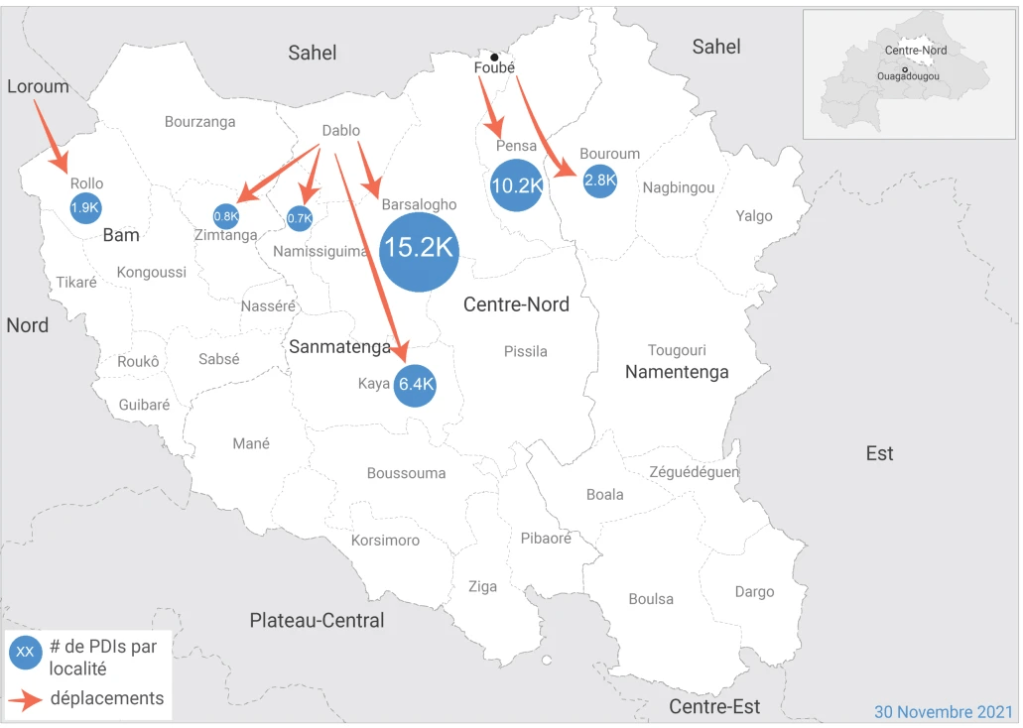

La situation sécuritaire au Burkina Faso reste tendue avec un pic de Déplacements forcés dans le Centre-Nord le 30 Novembre 2021.

A la date du 30 novembre, les autorités ont dénombré 30 197 nouveaux PDI forcées de fuir leur maison pour trouver refuge dans les centres urbains de la localité.

70% des PDI sont des enfants de moins de 18 ans.

Les partenaires sur place organisent une réponse rapide aux besoins multisectoriels (Abris, kits AME, Santé, Nutrition et eau) des populations affectées.

1 / 5

Publication

03 septembre 2021

Plan de réponse humanitaire 2021 (janvier 2021)

Le Burkina Faso est confronté à une crise sévère et multiforme due à l'impact sur la population civile du conflit et des violences liés aux activités croissantes des groupes armés et aux tensions intercommunautaires posant de considérables risques de sécurité. La crise est aussi liée aux catastrophes naturelles et aux aléas du changement climatique résultant en une insécurité alimentaire et nutritionnelle, et à la COVID-19. Entre février 2017 et octobre 2020, plus de 1 043 000 personnes ont été contraintes de fuir leur domicile pour trouver refuge dans d’autres communes. En addition, plus de deux millions de personnes des communautés non déplacées sont durement touchées par la dégradation de leurs conditions de vie, ce qui les a rendus dépendants de l’aide humanitaire. L’évaluation des besoins humanitaires a noté que sur les 3,5 millions de personnes dans le besoin, 1,3 millions de personnes sont en situation de besoins de survie et 2,9 millions de personnes en situation d'insécurité alimentaire. 2.5 millions de personnes n’ont pas accès aux services de santé et approximativement 813 000 sont privés d’éducation. En plus, le Burkina fournit l’asile à 19 000 réfugiés maliens.

Jusqu’au 7 février 2021, il y a eu 11 227 cas confirmés de COVID-19 avec 134 décès. Toutes les 13 régions du pays ont déjà été touchées par la COVID-19 et les régions du Centre et des Hauts-Bassins restent les plus touchées par l'épidémie avec plus de 50% de cas enregistrés. Les effets de la pandémie ont exacerbé les vulnérabilités préexistantes et la gravité des besoins humanitaires en vue de l’effet de la crise pandémique sur l'économie.

Une réponse multisectorielle portant sur la fourniture de services de base intersectoriels sera nécessaire pour répondre aux besoins des populations vulnérables. Pour assurer une réponse centrée sur les vulnérabilités à l’intérieur des besoins humanitaires, les acteurs ont procédé à un ciblage géographique vers les populations qui sont les plus dans le besoin. Un alignement des financements humanitaires-développement-cohésion sociale sera assuré par une convergence stratégique et une complémentarité opérationnelle dans la priorisation. Donc, les acteurs ont défini ensemble plusieurs indicateurs, en relation de la sécurité alimentaire, de l’accès aux services de santé, de l’éducation, de l’eau, etc. Pour répondre aux besoins les plus urgents des 2,9 millions de personnes ciblées, 607,9 millions de dollars seront nécessaires en 2021. Dans les six régions du Burkina les plus touchées par les conséquences de l’insécurité, les organisations humanitaires continuent à assurer directement ou indirectement leur présence. En préparation du plan de réponse humanitaire 2021, 67 organisations humanitaires, dont des entités des Nations Unies, et plus d’une quarantaine d’ONG Nationales et Internationales ont soumis des projets. La réponse de la communauté internationale au niveau sectoriel sera coordonnée par neuf Clusters.

Le Gouvernement du Burkina Faso, qui est le premier répondant à la crise humanitaire, continuera à renforcer sa réponse aux niveaux stratégique et opérationnel en collaboration avec tous les acteurs.

Une réponse multisectorielle portant sur la fourniture de services de base intersectoriels sera nécessaire pour répondre aux besoins des populations vulnérables. Pour assurer une réponse centrée sur les vulnérabilités à l’intérieur des besoins humanitaires, les acteurs ont procédé à un ciblage géographique vers les populations qui sont les plus dans le besoin. Un alignement des financements humanitaires-développement-cohésion sociale sera assuré par une convergence stratégique et une complémentarité opérationnelle dans la priorisation. Donc, les acteurs ont défini ensemble plusieurs indicateurs, en relation de la sécurité alimentaire, de l’accès aux services de santé, de l’éducation, de l’eau, etc. Pour répondre aux besoins les plus urgents des 2,9 millions de personnes ciblées, 607,9 millions de dollars seront nécessaires en 2021. Dans les six régions du Burkina les plus touchées par les conséquences de l’insécurité, les organisations humanitaires continuent à assurer directement ou indirectement leur présence. En préparation du plan de réponse humanitaire 2021, 67 organisations humanitaires, dont des entités des Nations Unies, et plus d’une quarantaine d’ONG Nationales et Internationales ont soumis des projets. La réponse de la communauté internationale au niveau sectoriel sera coordonnée par neuf Clusters.

Le Gouvernement du Burkina Faso, qui est le premier répondant à la crise humanitaire, continuera à renforcer sa réponse aux niveaux stratégique et opérationnel en collaboration avec tous les acteurs.

1 / 5

Publication

09 décembre 2021

Crise du Sahel : Aperçu des Besoins Humanitaires et Financiers (avril 2021)

La situation humanitaire au Sahel s’aggrave rapidement et de manière significative

La pauvreté endémique, le changement climatique, la violence, l’insécurité alimentaire chronique et la malnutrition continuent d’entraîner des niveaux de vulnérabilité extrêmes. Le contexte devient de plus en plus instable et sujet à des chocs et des risques naturels, mettant des millions de personnes en danger. Dans les régions touchées par des conflits, les civils sont confrontés à une crise de protection de plus en plus dramatique. Des millions de personnes ont dû fuir leur foyer. L’insécurité et la violence menacent les vies et les moyens de subsistance, multiplient les violations des droits de l’homme et mettent en péril la cohésion sociale. Les femmes et les filles courent un risque accru de violence sexuelle et basée sur le genre. L’insécurité limite également l’accès humanitaire, privant les communautés d’une assistance essentielle et exposant les travailleurs humanitaires à des risques accrus. Dans toute la région, la COVID-19 aggrave encore les besoins aigus.

En 2021, près de 29 millions de Sahéliens auront besoin d’assistance et de protection, soit 5 millions de plus qu’il y a un an. Six pays - le Burkina Faso, le Cameroun, le Mali, le Niger, le Nigeria et le Tchad - ont élaboré des plans de réponse pour 2021, nécessitant un total de 3,7 milliards de dollars. LA VIOLENCE DÉVASTE LES COMMUNAUTÉS RURALES Le conflit au Sahel s’est aggravé et étendu à de nouvelles zones, ce qui en fait la cause principale des besoins. Tant dans le Sahel central que dans le bassin du lac Tchad, la violence ne montre aucun signe d’apaisement : les incidents sécuritaires, les attaques et les enlèvements sont une réalité quotidienne pour des millions de civils. Ils sont pris en étau entre les groupes armés, la violence intercommunautaire et les opérations militaires qui ont un impact sévère sur leur accès aux services sociaux de base, aux moyens de subsistance et à l’assistance, générant des besoins à court et à long terme.

Les tendances pluriannuelles montrent une détérioration spectaculaire. De 2015 à 2020, le nombre d’attaques violentes a été multiplié par huit dans le Sahel central et triplé dans le bassin du lac Tchad.

L’insécurité s’étend et s’aggrave dans la zone transfrontalière entre le Burkina Faso et le Bénin, le nord-ouest du Nigeria et Maradi, au Niger. Les communautés touchées dans les zones rurales reculées sont déjà confrontées à des vulnérabilités élevées et à des besoins chroniques. Exposées à la violence et à l’insécurité, elles glissent rapidement vers une crise profonde. DES VIES ET DES MOYENS DE SUBSISTANCE DÉRACINÉS Les services de base vitaux, tels que l’éducation et la santé, sont gravement touchés. Près de 5 000 écoles sont fermées dans les zones touchées au Burkina Faso, dans l’Extrême-Nord du Cameroun, dans la province du Lac au Tchad, dans les régions du nord-est du Nigeria, au Niger et au Mali, privant ainsi des centaines de milliers d’enfants d’éducation et les exposant au risque d’exploitation et d’abus. Des millions de personnes n’ont pas accès aux soins médicaux. Dans tout le Sahel central, 137 centres de santé sont fermés en raison de l’insécurité, et la plupart de ceux qui sont encore ouverts ne sont pas pleinement opérationnels. Cette situation affecte particulièrement les femmes et les filles en âge de procréer, qui constituent plus de la moitié de la population touchée. À mesure que la crise s’aggrave, de plus en plus de populations sont contraintes de fuir leur foyer en quête de sécurité. Au Burkina Faso, où la crise de déplacement connaît la croissance la plus rapide du monde, plus d’un million de personnes ont été contraintes de fuir leur foyer depuis 2019. Dans le Sahel central, le nombre de personnes déplacées a été multiplié par cinq en un an. Dans le bassin du lac Tchad, le nombre de personnes déplacées n’a cessé d’augmenter depuis 2018, et a doublé dans la province du Lac au Tchad en 2020.

En 2021, près de 29 millions de Sahéliens auront besoin d’assistance et de protection, soit 5 millions de plus qu’il y a un an. Six pays - le Burkina Faso, le Cameroun, le Mali, le Niger, le Nigeria et le Tchad - ont élaboré des plans de réponse pour 2021, nécessitant un total de 3,7 milliards de dollars. LA VIOLENCE DÉVASTE LES COMMUNAUTÉS RURALES Le conflit au Sahel s’est aggravé et étendu à de nouvelles zones, ce qui en fait la cause principale des besoins. Tant dans le Sahel central que dans le bassin du lac Tchad, la violence ne montre aucun signe d’apaisement : les incidents sécuritaires, les attaques et les enlèvements sont une réalité quotidienne pour des millions de civils. Ils sont pris en étau entre les groupes armés, la violence intercommunautaire et les opérations militaires qui ont un impact sévère sur leur accès aux services sociaux de base, aux moyens de subsistance et à l’assistance, générant des besoins à court et à long terme.

Les tendances pluriannuelles montrent une détérioration spectaculaire. De 2015 à 2020, le nombre d’attaques violentes a été multiplié par huit dans le Sahel central et triplé dans le bassin du lac Tchad.

L’insécurité s’étend et s’aggrave dans la zone transfrontalière entre le Burkina Faso et le Bénin, le nord-ouest du Nigeria et Maradi, au Niger. Les communautés touchées dans les zones rurales reculées sont déjà confrontées à des vulnérabilités élevées et à des besoins chroniques. Exposées à la violence et à l’insécurité, elles glissent rapidement vers une crise profonde. DES VIES ET DES MOYENS DE SUBSISTANCE DÉRACINÉS Les services de base vitaux, tels que l’éducation et la santé, sont gravement touchés. Près de 5 000 écoles sont fermées dans les zones touchées au Burkina Faso, dans l’Extrême-Nord du Cameroun, dans la province du Lac au Tchad, dans les régions du nord-est du Nigeria, au Niger et au Mali, privant ainsi des centaines de milliers d’enfants d’éducation et les exposant au risque d’exploitation et d’abus. Des millions de personnes n’ont pas accès aux soins médicaux. Dans tout le Sahel central, 137 centres de santé sont fermés en raison de l’insécurité, et la plupart de ceux qui sont encore ouverts ne sont pas pleinement opérationnels. Cette situation affecte particulièrement les femmes et les filles en âge de procréer, qui constituent plus de la moitié de la population touchée. À mesure que la crise s’aggrave, de plus en plus de populations sont contraintes de fuir leur foyer en quête de sécurité. Au Burkina Faso, où la crise de déplacement connaît la croissance la plus rapide du monde, plus d’un million de personnes ont été contraintes de fuir leur foyer depuis 2019. Dans le Sahel central, le nombre de personnes déplacées a été multiplié par cinq en un an. Dans le bassin du lac Tchad, le nombre de personnes déplacées n’a cessé d’augmenter depuis 2018, et a doublé dans la province du Lac au Tchad en 2020.

1 / 5

Publication

09 décembre 2021

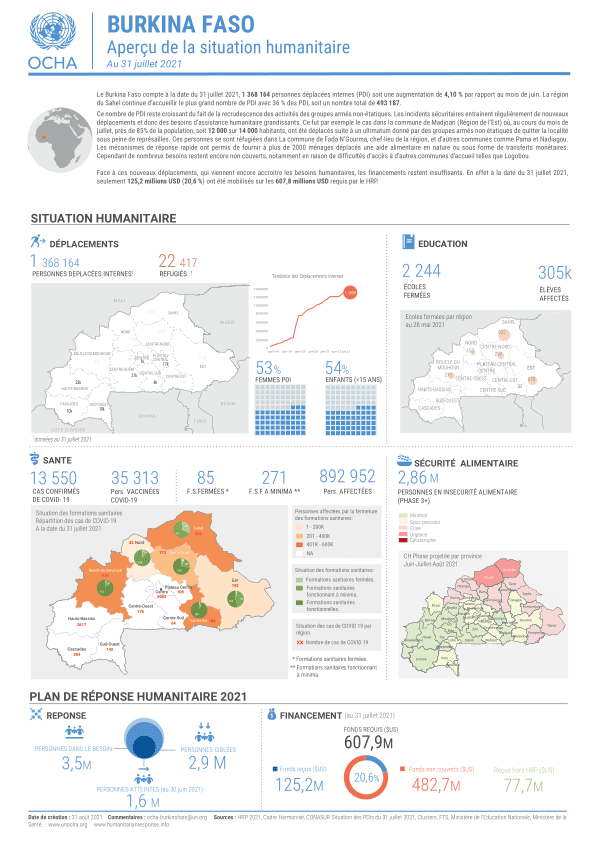

Burkina Faso : Aperçu de la situation humanitaire (Au 31 Juillet 2021)

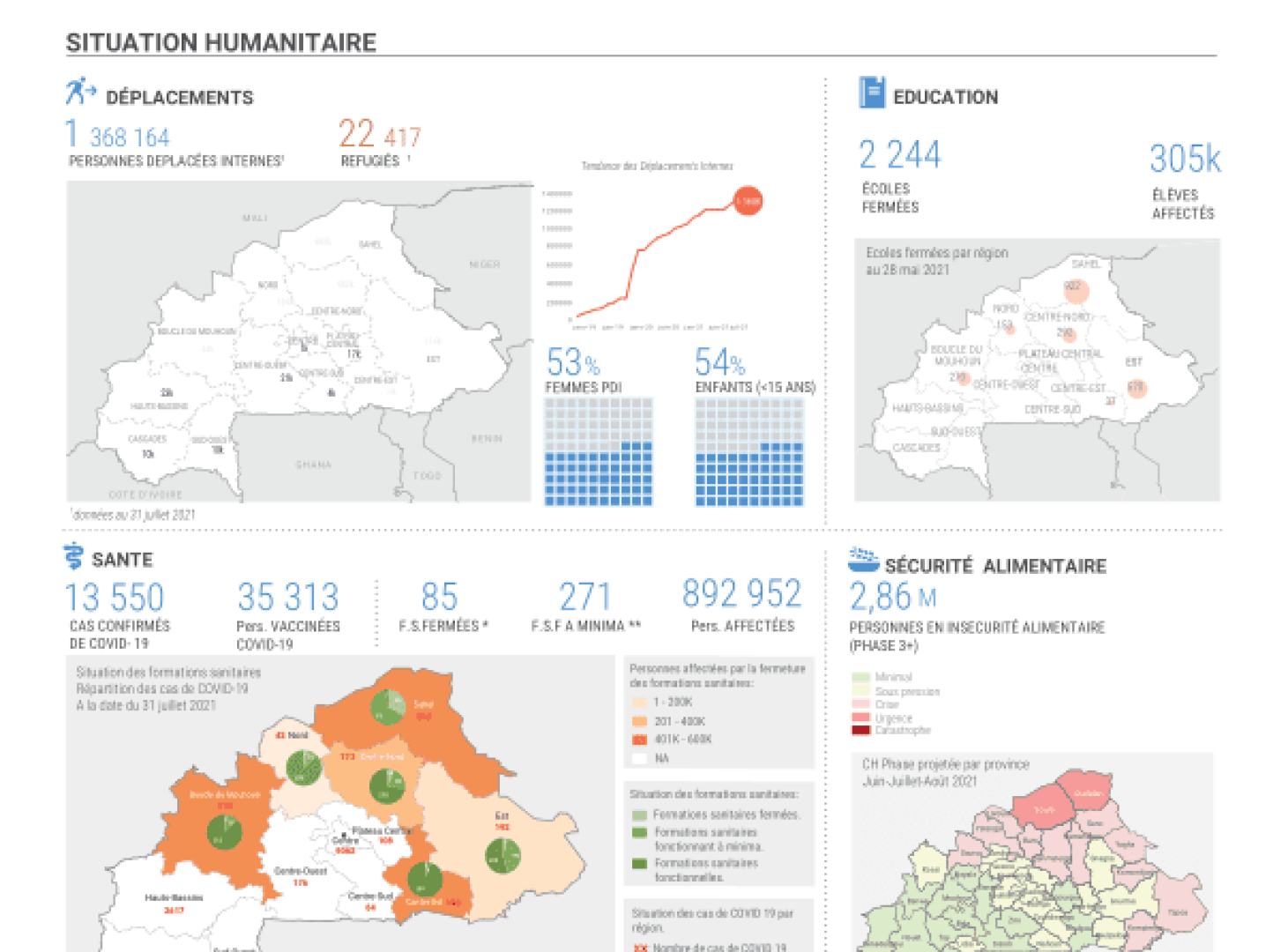

Le Burkina Faso compte à la date du 31 juillet 2021, 1 368 164 personnes déplacées internes (PDI) soit une augmentation de 4,10 % par rapport au mois de juin. La région du Sahel continue d’accueillir le plus grand nombre de PDI avec 36 % des PDI, soit un nombre total de 493 187.

Ce nombre de PDI reste croissant du fait de la recrudescence des activités des groupes armés non-étatiques. Les incidents sécuritaires entrainent régulièrement de nouveaux déplacements et donc des besoins d’assistance humanitaire grandissants. Ce fut par exemple le cas dans la commune de Madjoari (Région de l’Est) où, au cours du mois de juillet, près de 85% de la population, soit 12 000 sur 14 000 habitants, ont été déplacés suite à un ultimatum donné par des groupes armés non étatiques de quitter la localité sous peine de représailles. Ces personnes se sont réfugiées dans La commune de Fada N’Gourma, chef-lieu de la région, et d’autres communes comme Pama et Nadiagou. Les mécanismes de réponse rapide ont permis de fournir à plus de 2000 ménages déplacés une aide alimentaire en nature ou sous forme de transferts monétaires. Cependant de nombreux besoins restent encore non couverts, notamment en raison de difficultés d’accès à d’autres communes d’accueil telles que Logobou.

Face à ces nouveaux déplacements, qui viennent encore accroitre les besoins humanitaires, les financements restent insuffisants. En effet à la date du 31 juillet 2021, seulement 125,2 millions USD (20,6 %) ont été mobilisés sur les 607,8 millions USD requis par le HRP.

1 / 5

Histoire

06 novembre 2023

Aicha Trembler : « Je veux aussi apprendre à lire et à écrire »

Sa renommée a traversé la période des vacances scolaires en Afrique de l’Ouest, et à travers les réseaux sociaux, jusqu’à sa collaboration avec l’UNICEF pour contribuer à la campagne de sensibilisation des parents pour l’inscription de leurs enfants à l’école.

« Je n’ai pas eu la chance d’aller à l’école, mais je voudrais demander aux parents d’inscrire leurs enfants à l’école », plaide dans une vidéo de campagne sur le «retour à l’école » cette jeune influenceuse suivie par des centaines de milliers de personnes sur les réseaux sociaux. Son plaidoyer auprès des parents et des tuteurs raisonne avec sa propre histoire et ses regrets de n’avoir pas eu la chance d’être scolarisée. Pour son compagnon de scène et collaborateur Dominique Leosgo dit DJ Domi, l’homme qui l’a découvert en juillet dernier : « l’éducation est très importante, surtout pour Aïcha qui n’a pas eu la chance d’aller à l’école, mais qui aurait sincèrement voulu être inscrite ».

Bonou N'donki dit Aicha Trembler mesure elle aussi aujourd’hui tous les obstacles pour l’éclosion de sa carrière. C’est pour cela, que « quand l’UNICEF m’a approché pour sensibiliser les parents au bien-fondé de l’éducation, j’ai accepté », dit-elle. Et à DJ Domi de préciser : « Certes le talent d’Aicha lui a ouvert de grandes portes. Mais son manque de scolarisation restreint sa communication avec certains de ses partenaires internationaux ». Car elle ne parle que le Bwamu, sa langue maternelle, et le Dioula, une des langues nationales les plus parlées au Burkina Faso.

Aujourd’hui, la jeune fille veut porter la cause des milliers de filles du Burkina Faso qui n’ont pas eu accès à l’éducation. Sa renommée auprès des jeunes et son potentiel d’ambianceuse lui servent de moyens de transmission de messages forts. « Je souhaite retourner à l’école pour apprendre à lire et à écrire. Car c’est vraiment un fardeau pour moi de ne pas pouvoir échanger avec le monde en français », confie Aicha Trembler.

Comme Aicha Trembler, au moins 756 filles et garçons formés en communication interpersonnelle, promotion de la paix, cohésion sociale et genre, ont mené des campagnes « porte-à-porte » pour sensibiliser 76.800 parents et gardiens d'enfants pour une inscription massive des enfants à l'école.

Le Burkina Faso traverse une crise sécuritaire sans précédent, ayant entrainé la fermeture de 6.149 centres d’éducation et de formation à la fin de l’année scolaire 2022-2023. Ces fermetures affectent considérablement l’avenir de plus d’un million d’élèves.

Dans sa mission de promouvoir l’accès à une éducation de qualité pour tous, l'UNICEF, en collaboration avec le ministère de l’Éducation Nationale, de l'Alphabétisation et de la Promotion des Langues Nationales (MENAPLN) et ses partenaires, continue d’intensifier ses efforts pour ramener les enfants dans les salles de classe, en particulier dans les zones les plus touchées par la crise sécuritaire, notamment le Nord, le Centre-Nord, la Boucle du Mouhoun, l’Est, le Centre-Est et le Sahel.

1 / 5

Histoire

03 novembre 2023

Dans la région de l’Est, la FAO, le PAM et l’UNICEF mettent en œuvre le projet d'appui multisectoriel intégré (AMI) pour le bonheur de la population

« Nous avons récolté des tomates et des oignons, et nous avons vendu 15 sacs de 50 kg. Nous sommes 15 femmes à travailler ici depuis un an. Avant, il n’y avait pas d’activité après la saison pluvieuse. Mais maintenant avec le jardin et les connaissances qu’on a eues, nous travaillons et nous vendons », se réjouit-elle.

Adjara est membre d’une coopérative Yemboaro - qui signifie « volonté de Dieu » en Gourmantché, la langue la plus parlée dans la zone - à Diapangou, une commune située à 30 kilomètres de Fada N’Gourma, chef-lieu dans la région de l’Est au Burkina Faso. Les femmes qui cultivent ensemble un champ communautaire depuis un an, sont formées en fabrication et utilisation d’engrais naturels et de bio-insecticides, pour tirer le meilleur profit de leurs semences.

« Nous n’utilisons pas d’engrais mais de la fumure organique, et contre les insectes, nous utilisons des feuilles pour fabriquer des pesticides naturels, ce qui ne nuit pas à nos récoltes. C’est ce qu’on nous a appris à faire », dit-elle.

Le projet aide les femmes à subvenir à certains de leurs besoins quotidiens, ce qui parvient même à apaiser les tensions au sein des ménages. « Avec cette initiative, nous sommes autonomes et nous ne fatiguons plus nos maris, donc il n’y a plus de dispute. Nous gagnons un peu d’argent pour soutenir nos enfants », souligne Adajara.

Avec l’appui de la FAO, un terrain d’un hectare a été aménagé et clôturé de grillage, et un forage et plusieurs bassins installés, permettant aux femmes d'irriguer et de cultiver toute l'année. « Avant, on disait que les oignons ne poussent pas en saison des pluies. Là, c'est la saison des pluies et nous récoltons. Ici, les femmes parviennent à récolter chaque trimestre », clarifie Kassoum Sawadogo de la FAO.

L’appui à la Coopérative Yemboare entre dans le cadre du projet d'appui multisectoriel intégré (AMI), mis en œuvre par l’Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), le Programme alimentaire mondial (PAM) et le Fonds des Nations unies pour l'enfance (UNICEF) dans la région de l’Est au Burkina Faso. Le projet de développement intégré qui couvre les communes de Fada, Diapangou, Tibga et Diabo contribue à l’amélioration des revenus des femmes et renforce la nutrition des enfants.

« Il y'a un adage qui dit que quand tu donnes à manger à un enfant, parfois tu te lèches les doigts. Les femmes ne peuvent pas vendre tout ce qu'elles produisent dans leur champ. Alors, la nutrition s'améliore au niveau des ménages », dit M. Soumaila Sawadogo de la direction régionale de l'Agriculture de l’Est.

La malnutrition est, en effet, un fléau qui sévit à Diapangou comme dans d’autres zones du Burkina Faso à cause de la crise sécuritaire. Plus de 2 millions de personnes ont été contraintes de fuir leur foyer, dont 58 pour cent sont des enfants. Des centaines de familles se déplacent souvent des villages comme Palga, Nayouri ou Yamba, pour trouver refuge à

Diapangou. Parmi elles, des femmes enceintes et allaitantes (FEFA) et des enfants de moins de cinq ans souffrant de malnutrition.

Au Centre médical de Diapangou, le ministère de la Santé, le PAM et l'UNICEF luttent contre la malnutrition, notamment parmi les enfants déplacés. « Nous octroyons aux institutions sanitaires des balances, toises, et autres équipements anthropométriques. Nous positionnons aussi des cartons d’aliments thérapeutiques ou supplémentaires prêts à l'emploi pour lutter contre la malnutrition aiguë sévère ou modérée », explique Sylvie Zongo, chargée de nutrition à l’UNICEF.

De janvier à octobre 2023, 41 enfants souffrant de malnutrition aiguë sévère, 95 enfants souffrant de la forme modérée et 115 femmes enceintes et allaitantes malnutries ont été traités au Centre médical de Diapangou. Malgré la disponibilité des intrants et des équipements, il n’est pas aisé de combattre la malnutrition chez des familles forcées de se déplacer assez souvent.

« Certaines femmes déplacées par la violence s’installent a Diapangou et amènent leurs enfants souffrant de malnutrition au centre médical pour un suivi. Mais dès que leur village commence à connaitre une accalmie, elles retournent avec leurs enfants, pour ne plus revenir », déplore l’infirmière Kéré Naomi Dembele.

Pour renforcer l’approvisionnement en eau potable et l’assainissement du centre médical, l’UNICEF a installé un poste d’eau autonome de 5.000 litres qui fonctionne à l’énergie solaire. Deux incinérateurs ont aussi été ajoutés pour la gestion des déchets biomédicaux.

Un peu plus loin, dans la commune de Tibga, le PAM contribue dans la mise en œuvre du projet AMI avec des activités de résilience. L’objectif est de renforcer la capacité de résilience des communautés vulnérables face aux différents chocs climatiques et réduire la malnutrition. Plus de 20.000 bénéficiaires, répartis dans 48 villages dans quatre communes de la province du Gourma, dont Tibga sont concernés par les activités de résilience.

« Vous voyez ces quatre chèvres et l'âne attaché là-bas, je les ai payés avec l'argent que j'ai reçu en participant aux travaux de création d’actifs productifs. En plus, j'ai aussi appris à conserver l'herbe pour les nourrir pendant la saison sèche. Dans peu de temps, je vais en avoir d'autres quand ces chèvres mettront bas. Si j'en vends, j'aurai de l'argent pour commencer une autre activité économique », a expliqué Kanla Gané une bénéficiaire, fière d’avoir pu contribuer aux dépenses familiales dans son foyer.

L’intervention du PAM renforce également la cohésion sociale et le vivre ensemble entre les communautés hôtes, et surtout entre les hôtes et les personnes déplacées internes.

« A travers un diagnostic participatif et inclusif pour la création d'actifs productifs, soutenu par un transfert monétaire pour l'assistance alimentaire, nous avons pu renforcer les capacités techniques et les moyens de subsistance des bénéficiaires, et améliorer la productivité et la situation alimentaire et nutritionnelle », souligne Patrice Birba, chargé du programme Résilience au bureau du PAM à Fada.

De janvier à septembre 2023,167 hectares de terres dégradées ont été récupérés dans la commune de Tibga, avec l’appui du PAM et des Services Techniques Déconcentrés (STD) à travers la réalisation d’ouvrages tels des cordons pierreux, de zaï et de demi-lunes. L’espace servira à produire plus de 170 tonnes de céréales pour la consommation humaine, et 31 tonnes de fourrages pour couvrir les besoins alimentaires du bétail durant la saison sèche.

Les Nations unies travaillent en étroite collaboration avec le gouvernement du Burkina Faso afin de venir en aide aux populations vulnérables.

1 / 5

Histoire

01 août 2023

Célébration de la journée internationale des casques bleus : 18 juillet 2023 sous le thème : la paix commence avec moi.

Placée sous la présidence de S.E. Madame Olivia ROUAMBA, ministre des Affaires Étrangères, de la Coopération Régionale et des Burkinabés de l'Extérieur, représentée par son Conseiller technique, le Col. Major Moussa Cissé et la coprésidence de Monsieur Alain A. Akpadji, Coordonnateur Résident a.i. du Système des Nations Unies Burkina Faso, la cérémonie a été ponctuée de présentations, de témoignages, de sketch, de séances d’échanges et d’exposition photos.

Cette célébration des 75 ans des casques bleus à servi de cadre de réflexion sur l’importance des soldats de la paix et pour rendre hommage aux milliers de soldats qui œuvrent pour le maintien de la paix dans le monde. Plus de 250 personnes ont participé à la célébration y compris des militaires, du personnel du ministère des Affaires étrangères, des Nations unies, de U reports, d’étudiants de l’Université Joseph Ki-Zerbo, et de aube Nouvelle, d’associations féminines.

Le Général Sidiki Daniel Traoré s’est appesanti sur la contribution du Burkina Faso en termes de troupes, impact de cette participation sur le plan national.Dans son exposé, le General Traoré, ancien Commandant de troupes onusiennes (MINUSCA, MINUSMA, MINUAD), a souligné l’importance de la participation des militaires burkinabé au sein des opérations de maintien de la paix depuis les années 1990 qui a permis au pays de contribuer au maintien de la paix sous régionale et en Afrique. Il a conclu en invitant les Burkinabés à « ne pas jeter le bébé avec l’eau du bain » car la participation des casques bleus Burkinabè aux opérations de maintien de la paix leur a permis de bénéficier de formations et d’expériences qui leur permettent de contribuer à la résolution de crises sécuritaires au Burkina Faso.

Parlant avec conviction, le Général a précisé que « On peut dire sans risque de se tromper que notre participation régulière aux opérations de maintien de la paix nous a mieux préparée et aguerrit aux techniques et tactiques de combat face à la situation de crise sécuritaire que nous connaissons aujourd’hui. Elle a également permis une montée en puissance surtout sur le plan logistique avec l’acquisition de nouveaux matériels et équipements »

La projection du spot de la Campagne #PourquoiPasMoi de l’ONUDC a permis de sensibiliser les participants et le public sur la prise en compte du genre et l’importance de la participation des femmes dans les Operations de Maintien de Paix (OMP). Le message de ce spot a été amplifié par la session de témoignage qui a permis entre autres à l'adjudant-chef Alizeta Kabore Kinda, lauréate du Prix de la femme policière de l'année des Nations Unies en 2022, de partager son expérience en tant que point focal pour les questions de genre au sein de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation au Mali (MINUSMA). La lauréate a révélé que « Quand je suis arrivée dans ma zone d’opération, j’ai sensibilisé les femmes victimes de violences basées sur le genre à dénoncer ces pratiques. Par ces actions, nous sommes passées de zéro cas de dénonciation à 3 cas par mois ».

La pièce de théâtre présentée par les étudiants du Club d’anglais de l’Université Joseph Ki - Zerbo a mis l’accent sur l’importance de la collaboration des populations avec les casques bleus pour la réussite de leur mandat.

La séance de questions/réponses a permis aux participants d’en savoir plus sur les enjeux, la mise en œuvre et l’impact des OMP, particulièrement dans le contexte du Burkina. L’audience a souhaité plus de cadres d’échanges de ce genre, au sein du Centre d’Information des Nations Unies, pour promouvoir plus de connaissances sur le Système.

Le plan d’action intérimaire des Nations Unies pour le développement (UNIDAP) a aussi été évoqué lors des échanges, permettant au Coordonnateur résident a.i. de donner plus d’informations sur ce nouveau cadre de coopération, aligné sur les priorités du Burkina Faso.

La célébration a pris fin avec la visite de l’exposition - photos des soldats burkinabé dans différentes missions sur le terrain.

1 / 5

Histoire

28 juillet 2023

Colloque sur la contribution des adolescent(e)s et des jeunes à la promotion de la paix, à la cohésion sociale et à la sécurité au Burkina Faso, du 25 au 27 juillet 2023

Ouagadougou, 25 juillet 2023

« La patrie ou la mort, nous vaincrons ». En chœur, des centaines de jeunes, issus des communes rurales, ont entonné l’hymne national du Burkina Faso devant un parterre d’autorités et d’officiels, venus présidés la cérémonie de lancement du Colloque sur la contribution des adolescent(e)s et des jeunes à la promotion de la paix, à la cohésion sociale et à la sécurité au Burkina Faso.

Tout de blanc vêtus, ces jeunes, garçons et filles, ont manifesté leur joie de participer à cette rencontre. Ce colloque est une grande opportunité pour les jeunes, surtout ceux issus des zones à défis sécuritaire, de continuer à renforcer leurs connaissances et leurs compétences en matière de santé sexuelle et reproductive, de violence basée sur le genre, d’engagement social, de paix et de sécurité, dans le but de renforcer leur rôle en tant qu’acteurs de la paix, de la cohésion sociale et de la sécurité au Burkina Faso », a déclaré M. Alain Akpadji, Coordonnateur résident par intérim du système des Nations Unies au Burkina Faso.

« Vous êtes notre espoir et nous comptons sur vous… », a lancé le Président de l’Association Sini Gnassigui, à l’assistance. Dans son réquisitoire, M. Mounian Daouda, maître d’œuvre de cet évènement, a saisi cette tribune pour dresser le tableau « sombre » de la situation de cette tranche importante, qui représente 77,9% de la population burkinabè, selon le Recensement général de la population et de l’habitation 2019. « Les adolescents et les jeunes sont au cœur de la crise que traverse notre pays. En effet, ils en sont à double titre. Acteurs du conflit car plus de trois quart des combattants des groupes terroristes sont constitués de jeunes. Victimes, les jeunes subissent insidieusement les affres du terrorisme (...) Les jeunes associés aux groupes armés endeuillent nos populations, les poussent au déplacement, empêchent nos enfants d’aller à l’école, nos jeunes d’accéder aux informations sur la santé sexuelle et reproductive et aux services de prise en charge sanitaire et clouent à l’inactivité la population active constituée de 61% de jeunes », a-t-il informé.

Dans son discours, le Directeur général de la Jeunesse a rappelé que la question de la paix, de la cohésion sociale et de la sécurité est au cœur du Plan d’action du Gouvernement pour la stabilisation et le développement. « Au regard de cette situation, une sortie définitive et durable de la crise que traverse le Burkina Faso passe par l’engagement des adolescents et des jeunes à la paix et à la sécurité. La meilleure façon de commencer est de discuter avec ces jeunes pour prendre en compte leurs besoins et leurs aspirations en vue de développer des stratégies innovantes pour renforcer leurs compétences de vie, améliorer leurs capacités en matière de civisme, de patriotisme, de citoyenneté et de la paix », a déclaré M. Larba Paul Pilga.

Dans la même foulée, le Coordonnateur résident par intérim du système des Nations Unies au Burkina Faso, a estimé que cette tranche importante de la population constitue un atout majeur pour le développement national : « elle constitue une force et un potentiel énorme de développement social et économique ». Des raisons qui justifient les investissements consentis par les Nations Unies, à travers des projets et programmes de développement, au profit de la jeunesse burkinabè. « La participation des jeunes à la promotion de la paix, à la cohésion sociale et à la sécurité est une des trois priorités stratégiques du Fonds du Secrétaire général des Nations Unies pour la Consolidation de la Paix, notamment : l’amélioration de la confiance entre les populations et l’État ; le renforcement de la résilience sociale et la participation active des femmes et des jeunes à la consolidation de la Paix ; et la gestion pacifique des conflits. Cette année, par exemple, le Fonds pour la consolidation de la paix a contribué à doter 500 jeunes filles et garçons des régions de l’Est, du Nord et du Sahel des capacités techniques pour jouer pleinement leur rôle de Jeunes défenseurs de droit de la personne, notamment en matière de protection, de prévention et de gestion des conflits », a déclaré M. Alain Akpadji. Avant de poursuivre : « notre intervention, en tant que système des Nations Unies, s’inscrit dans la vision de soutenir les priorités du Gouvernement pour l’amélioration du bien-être des populations, en particulier les plus vulnérables. C’est pourquoi le Plan d’action intérimaire des Nations Unies pour le développement durable du Burkina Faso (UNIDAP 2023-2025) est aligné aux priorités nationales, traduites dans son Plan d’action pour la stabilisation et le développement (PA-SD) des autorités de la transition. »

Ce colloque prendra fin le 27 juillet 2023. Les participants présenteront, à cet effet, des recommandations fortes aux pouvoirs publics burkinabè. Cette initiative de l’Association Sini Gnassigui a bénéficié du soutien financier du Fonds des Nations Unies pour la population (UNFPA) et de l’appui technique du ministère des Sports, de la Jeunesse et de l’Emploi.

1 / 5

Histoire

15 juillet 2023

Atelier de formation des formateurs en protection contre l’exploitation et les abus Sexuels (PSEA) au Burkina Faso : trente-cinq organisations humanitaires et de développement renforcées.

Burkina Faso, le système des Nations Unies au Burkina Faso a organisé du 10 au 14 juillet 2023, à Ouagadougou, un atelier de formation des formateurs en Protection contre l’exploitation et les abus sexuels (PSEA).

Au total quarante-deux récipiendaires, issus des secteurs de l’humanitaire et du développement durable, ont reçu leurs certificats de fin de formation.

Cette session, deuxième du genre, était destinée aux points focaux des inter-organisations du réseau PSEA, aux coordinateur/trices des clusters et groupes sectoriels et aux facilitateurs de formations impliqués dans la mise en œuvre des activités humanitaires et de développement durable des Nations Unies au Burkina Faso. « Elle marque donc une étape importante dans la vie de vos organisations respectives qui cherchent à relever les défis humanitaires, du développement et de la consolidation de la paix au Burkina Faso. C’est d’ailleurs toute la quintessence de nos différents mandats et missions ici au Burkina Faso, terre des hommes et des femmes intègres », a déclaré Mme Aissatou Guissé, Cheffe de mission de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) au Burkina Faso.

Les abus et exploitations sexuels constituent la plus grave violation du principe de la redevabilité envers des populations assistées. Il s’agit, en réalité, d’un détournement de pouvoir scandaleux et répréhensible opéré par une tierce personne censée servir la communauté assistée avec des moyens financiers des donateurs.

Dans le contexte actuel du Burkina Faso, marqué par une crise complexe et multidimensionnelle, les cas de violences contre les populations civiles, y compris des violences basées sur le genre, connaissent une augmentation considérable. « Au regard de la situation précaire de ces populations locales, surtout les plus vulnérables, il est inimaginable qu'un agent humanitaire ou de développement, investi d’une mission noble d’assistance et de protection, puisse s'en prendre aux personnes qu'il est censé apporter une aide. Non aux abus et exploitations sexuels ! Il n’y a aucune excuse pour de tels actes », rappelle le Coordonnateur résident des Nations Unies et Coordonnateur humanitaire par intérim, M. Alain Akpadji. Avant d’inviter les participants à renforcer davantage leurs efforts pour la prévention et la protection des communautés qu’ils sont censés assister dans leurs actions quotidiennes sur le terrain.

Cette session va améliorer la capacité fonctionnelle et l’efficacité du réseau PSEA inter-organisations et assurer le renforcement du mécanisme inter-agence de plaintes à base communautaire, le rendant plus sûr et accessible, en collaboration avec acteurs de l’engagement communautaire et redevabilité, de la protection de l'enfance, de la violence basée sur le genre (VBG) et du Genre.

Selon le Coordinateur Inter-Organisations de la PSEA, M. Jerry Masudi Mohamed, les points focaux/participants disposent maintenant des connaissances et des aptitudes durables d’une approche de la PSEA centrée les survivant(e)s. « Cela nous facilitera le déploiement d’une prise en charge de qualité pour les victimes d’exploitation et d’abus sexuels conformément au Protocole des Nations Unies sur la prise en charge des victimes d’exploitation et d’abus sexuels, y compris les aspects de Droits humains y relatifs. Les points focaux s'acquitteront de leurs responsabilités au sein de leurs organisations et vont aussi contribuer à la mise en œuvre du cadre inter-organisations de pilotage stratégique des mécanismes de plaintes et signalement », a souligné le responsable de la formation.

Après cinq jours de session intensive, la Responsable du bureau humanitaire de l’UNFPA, Mme Aminata Séguétio Koné, a invité les récipiendaires à mettre à profit cette formation « en intensifiant la sensibilisation et en favorisant la mise en place des mécanismes durables de dénonciation et de gestion des plaintes, de renforcement des capacités d’investigation et d’amélioration des systèmes de référencement et de prise en charge des victimes ».

1 / 5

Communiqué de presse

17 janvier 2024

Déclaration des Principaux du comité permanent interorganisations

NEW YORK/GENÈVE/ROME, 12 janvier 2024 – Les crises qui frappent le Sahel central exacerbent les besoins humanitaires et de protection et menacent de réduire à néant les progrès réalisés en matière de développement. En 2024, quelque 17 millions de personnes au Burkina Faso, au Mali et au Niger auront besoin d'assistance humanitaire et de protection, soit environ un cinquième de la population. En outre, cette crise touche de manière disproportionnée les femmes et les filles, aggravant les inégalités entre les genres dans la région.

Les niveaux de violence sont alarmants dans certaines zones : rien qu'en octobre et novembre 2023, près de 700 civils auraient été tués, soit 11 personnes par jour et près du double du taux rapporté en septembre. Au moins 3 millions de personnes sont actuellement déplacées, principalement des femmes et des enfants. Les services de base sont également touchés, avec environ 8 400 écoles et 470 centres de santé qui ne sont plus fonctionnels. Ceci aggrave les besoins humanitaires et empêche les populations de jouir pleinement de leurs droits.

Au Niger, ces six derniers mois, les organisations humanitaires ont eu du mal à faire entrer des produits destinés à l’aide humanitaire dans le pays en raison de la fermeture des frontières. Les projections des besoins humanitaires pour les mois à venir sont très préoccupantes et pourraient être exacerbées par les mauvaises récoltes, l'insécurité, les déplacements de population, les risques liés à la protection, l'impact des sanctions et les effets des suspensions de l'aide au développement.

Au Burkina Faso, l'insécurité et d'autres difficultés poussent de plus en plus les humanitaires à devoir utiliser le transport aérien, coûteux pour acheminer l'aide, ce qui réduit de fait la portée de l'action humanitaire. Les partenaires humanitaires travaillent avec les autorités pour améliorer l'accès, conscients de la nécessité d’être aussi efficace que possible afin de fournir une assistance vitale, y compris par voie terrestre.

Au Mali, l'insécurité continue dans certaines parties du nord, de l'est et du centre, générant dans certains cas de nouveaux déplacements de population et de nouveaux besoins, et posant de nouveaux défis pour les opérations humanitaires. Les organisations humanitaires s'efforcent de rester sur place pour aider et protéger les hommes, les femmes et les enfants les plus vulnérables. Mais des ressources supplémentaires sont urgemment requises pour les services essentiels, notamment en termes de logistique, sécurité, action antimines et capacité pour les évacuations médicales, ainsi que pour l'engagement des communautés.

Malgré les risques et les ressources limitées, les partenaires humanitaires nationaux et internationaux, en collaboration avec les organisations locales, continuent de fournir de l’aide. Jusqu'à présent, en 2023, ils ont assisté environ 6,3 millions de personnes dans le Sahel central, complétant les efforts des autorités nationales et locales ainsi que ceux des communautés-mêmes.

Cependant, les opérations d'aide sont confrontées à des déficits de financement considérables : en 2023, les appels de fonds humanitaires pour les trois pays du Sahel central n'ont reçu qu'un tiers environ des fonds nécessaires, soit environ 781 millions de dollars. En 2024, environ 2,2 milliards de dollars sont nécessaires pour aider 10,4 millions de personnes dans la région.

Les organisations humanitaires s’accordent également sur ce point : si l'aide humanitaire est nécessaire de toute urgence, elle n'est pas la solution aux cycles de la faim, de déplacements forcés et des maladies qui caractérisent la crise dans le Sahel central. Des investissements dans la résilience, le développement durable et la cohésion sociale sont essentiels pour aider les communautés à continuer à aller de l'avant et à prévenir une nouvelle augmentation des besoins humanitaires. Des systèmes de participation inclusifs et efficaces sont également nécessaires pour permettre aux différentes voix des personnes affectées de contribuer aux programmes et à la prise de décision qui affectent leurs vies et leurs droits.

Ces investissements doivent être complétés par des partenariats élargis avec les communautés locales et la société civile, y compris les organisations de femmes. Toute mesure qui risque d'aggraver les souffrances des civils, telles que les sanctions non ciblées ou la suspension de l'aide au développement, doivent également être évitées.

Depuis des années, le monde entier s'accorde à dire que nous devons faire plus pour aider les populations du Burkina Faso, du Mali et du Niger.

Le moment est venu de passer de la parole aux actes.

Signataires :

M. Martin Griffiths, Coordonnateur des secours d'urgence et Secrétaire général adjoint aux affaires humanitaires (BCAH)

Dr. Qu Dongyu, Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO)

Mme. Sofia Sprechmann Sineiro, Secrétaire générale, CARE International

Mme. Jane Backhurst, Présidente du conseil d’administration du Conseil international des agences bénévoles, ICVA (Christian Aid)

M. Jamie Munn, Directeur exécutif, Conseil international des agences bénévoles (ICVA)

M. Tom Hart, Président et Directeur général, InterAction

Mme. Amy E. Pope, Directrice générale, Organisation internationale pour les migrations (OIM)

Mme. Tjada D'Oyen McKenna, Directrice générale, Mercy Corps

M. Volker Türk, Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme (OHCHR)

Mme. Janti Soeripto, Présidente et Directrice générale, Save the Children US

Mme. Paula Gaviria Betancur, Rapporteuse spéciale sur les droits humains des personnes déplacées dans leur propre pays

M. Achim Steiner, Administrateur, Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD)

Mme. Natalia Kanem, Directrice exécutive, Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP)

M. Filippo Grandi, Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR)

Mme. Maimunah Mohd Sharif, Directrice exécutive, Programme des Nations Unies pour les établissements humains (UN-Habitat)

Mme. Catherine Russell, Directrice exécutive, Fonds des Nations unies pour l'enfance (UNICEF)

Mme. Sima Bahous, Secrétaire générale adjointe et Directrice exécutive d’ONU Femmes

Mme. Cindy McCain, Directrice exécutive du Programme alimentaire mondial (PAM)

Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Directeur général de l'Organisation mondiale de la santé (OMS)

M. Andrew Morley, Président et Directeur général, World Vision International

1 / 5

Communiqué de presse

27 octobre 2023

Rapport annuel 2022 : l’ONU accompagne des millions de Burkinabès grâce à des initiatives de grande ampleur

Des millions de personnes, en particulier les populations les plus vulnérables, ont bénéficié du travail de l’Organisation. Dans ce rapport, l’ONU au Burkina Faso met en exergue les vastes initiatives consacrées à l'aide humanitaire, au développement durable, à la consolidation de la paix et au respect des normes internationales. Avec le soutien de partenaires techniques et financiers, l'ONU a raffermi sa collaboration avec le Gouvernement et ses partenaires en vue de renforcer la résilience du pays.

« Notre engagement envers le Burkina Faso n'a jamais fléchi. Les fonds conséquents mobilisés investis et les vastes opérations menées durant l’année 2022 témoignent de notre engagement de soutenir le Gouvernement et de promouvoir la paix et le développement durable, surtout dans ce contexte de crise. Notre partenariat inébranlable avec le Gouvernement du Burkina Faso a été essentiel pour améliorer le quotidien des enfants, des femmes et des jeunes. Nous sommes aux côtés du peuple burkinabè, aujourd'hui et pour toujours », a déclaré M. Alain Akpadji, Coordonateur résident et humanitaire par intérim du système des Nations Unies au Burkina Faso.

Face à des défis sans précédent, l'ONU a mobilisé une somme considérable de 580 millions de dollars US, soit 348 milliards de francs CFA, pour améliorer les conditions de vie des populations.

En 2022, les étapes clés de l'ONU au Burkina Faso ont inclus :

Santé et nutrition : 568 413 personnes ont accédé aux services de santé primaires, et des campagnes de sensibilisation ont touché plus de 800 000 personnes.

Paix et sécurité : Plus de 55 000 personnes ont été informées sur les dangers liés aux engins explosifs improvisés. De plus, plus de 17 500 personnes ont bénéficié d'un meilleur accès à la justice, réaffirmant la détermination de l'ONU à défendre l'Etat de droit et les droits humains.

Revitalisation économique : La création de 4 000 groupes d'épargne a permis à 84 534 membres d'accumuler des épargnes d’un montant de 307 millions de FCFA. L'ONU a également investi dans le renforcement des capacités, proposant des formations en alphabétisation et en entrepreneuriat à plus de 100 000 personnes.

Agriculture et soins environnementaux : Des actions ont conduit à la culture de près de 19 200 hectares de terre, soutenues par la création de 25 bassins d'eau, garantissant une harmonie écologique et une agriculture durable.

Éducation : L'ONU a soutenu l'éducation formelle et non formelle pour 118 535 enfants et a assuré l'accès à une éducation continue grâce à des programmes radiophoniques à 695 475 enfants. Pour encourager la fréquentation scolaire, notamment chez les filles, l'ONU a favorisé des initiatives permettant à plus de 168 100 écoliers de recevoir des repas chauds sur place.

Soutien aux femmes : En réponse à la crise de malnutrition, 57 000 femmes et filles enceintes et allaitantes ont reçu des aliments nutritifs spécialisés. Plus de 115 000 femmes souffrant de fistules et de complications obstétricales ont bénéficié de soins spécialisés via le dispositif minimum d’urgence.

Humanitaire : 2, 2 millions de personnes ont reçu une aide humanitaire d’urgence et multisectorielle. En 2023, 4,7 millions sont ciblés pour bénéficier de cette aide.

S'appuyant sur les fondements de ces initiatives diversifiées, une avancée significative est notée avec le lancement en septembre 2023 du Plan d'action intérimaire des Nations Unies pour le développement durable (UNIDAP). Cette collaboration entre le Gouvernement du Burkina Faso et l'ONU, renforcée par l'implication active de la société civile, des donateurs et des acteurs humanitaires, est le socle d’une réponse stratégique et innovante adaptée aux complexités du contexte qui prévaut.

L'UNIDAP vise à aborder les défis complexes et multidimensionnels auxquels le pays est confronté. Avec une prise en compte des synergies entre l’humanitaire, le développement et la paix, ce Plan d’action est conçu pour améliorer l'impact des efforts au développement, surtout dans la crise que traverse le pays.

En conclusion, si les données et les statistiques éclairent l'ampleur et la portée, le cœur de l'histoire demeure l'esprit indéfectible de collaboration entre les Nations Unies et le Burkina Faso. Les Nations Unies réaffirment leur engagement à long terme en faveur de la stabilité, du progrès et de la prospérité du Burkina Faso.

Le bilan annuel 2022 des initiatives conjointes entre l'ONU et le Burkina Faso est disponible ici

1 / 5

Communiqué de presse

22 juin 2023

Le Gouvernement et le système des Nations Unies au Burkina Faso scellent un nouveau partenariat avec la validation de l'UNIDAP 2023-2025

Monsieur Aboubakar Nacanabo, Ministre de l’Economie, des Finances et de la Prospective, et Monsieur Abdouraouf Gnon-Konde, Coordonateur résident et humanitaire par intérim du système des Nations Unies au Burkina Faso, ont procédé au lancement de l'UNIDAP ce 23 juin 2023 à Ouagadougou, en présence de plusieurs officiels.

Ce nouveau cadre de coopération est aligné sur le Plan national pour le développement économique et social ainsi que son Plan d'action pour la stabilisation et le développement du gouvernement de la transition. Pour une plus grande résilience, une cohésion sociale et une croissance durable, ce plan guidera les efforts d’action du système des Nations Unies dans l’accompagnement des efforts déployés par le Gouvernement Burkinabé pour la période 2023- 2025.

Monsieur Gnon-Kondé a déclaré qu’à travers le lancement de l’UNIDAP, le système des Nations Unies maintient son engagement auprès des initiatives menées au Burkina Faso pour répondre à la crise complexe et multidimensionnelle afin d’accompagner le pays vers la stabilité. Il a ajouté en disant que leur approche repose sur les principes de ne laisser personne de côté, ne pas nuire, promouvoir les droits humains, et assurer la prévention et la réduction des risques en mettant l’accent sur l'égalité des sexes et l'autonomisation des jeunes.

Monsieur Nacanabo pour sa part a salué la coopération entre le Burkina Faso et le système des Nations Unies en ces termes : « Notre partenariat avec le système des Nations Unies à travers le Plan d'action intérimaire pour le développement durable est un pas significatif vers un Burkina Faso résilient et prospère qui priorise les besoins des plus vulnérables ».

Centré sur l’humain, l’UNIDAP cherche à mieux accompagner le Gouvernement pour répondre aux besoins pressants et prioritaires des populations burkinabè. En outre, il aborde les questions de développement transfrontalier ainsi que les facteurs de conflit à travers des activités régionales au niveau local. Il est structuré autour de quatre domaines thématiques clés, conformément aux principes des Objectifs de développement durable à savoir : prévenir et consolider la paix, lutter pour la dignité humaine, sauvegarder la planète et promouvoir la prospérité pour tous.

Pour atteindre ces objectifs, le Nexus Humanitaire-Développement-Paix (HDP), une approche novatrice adoptée par le système des Nations Unies au Burkina Faso, est essentiel à la mise en œuvre de l'UNIDAP. Il renforce la coopération, la cohérence, la complémentarité et la coordination entre les acteurs humanitaires, de développement et de paix. Le Nexus HDP se veut un changement vers une approche intégrée, globale et durable de la gestion des crises et du développement, réduisant ainsi le nombre de personnes dépendantes de l'assistance humanitaire.

La collaboration avec les autorités nationales et les parties prenantes notamment, le secteur privé et la société civile, est un aspect fondamental pour une meilleure mise en œuvre de l'UNIDAP. À cet effet, un Comité mixte conjoint, composé de représentants du gouvernement et du système des Nations Unies, a été mis en place dès janvier 2023 pour assurer la pleine participation des deux parties et la mise en œuvre efficace de ce nouveau cadre de coopération.

Notons que le processus de planification de l'UNIDAP, qui a commencé depuis mars 2022, s’est déroulé en plusieurs étapes, passant par l’évaluation indépendante du cadre de coopération actuel, l’analyse commune pays, la planification conjointe avec le comité mixte système des Nations Unies-Gouvernement, ainsi que des consultations avec la société civile et les partenaires au développement.

1 / 5

Communiqué de presse

04 mai 2023

Point de clarification des Nations Unies au Burkina Faso

Les Nations Unies au Burkina Faso tiennent à informer l’opinion publique que le nommé Achille Dodé n'est pas un employé des Nations Unies et que ses commentaires, exprimés lors de la conférence de presse, tenue le 28 avril 2023 à Ouagadougou, ne reflètent pas les opinions ou la position officielle de notre Organisation.

Le Système des Nations Unies reste attaché à ses principes fondamentaux d'impartialité et d'indépendance dans son action quotidienne au Burkina Faso.

Nous réitérons notre engagement à continuer de travailler avec le Burkina Faso et les partenaires internationaux pour renforcer la protection des civils, répondre aux défis humanitaires et de développement, promouvoir et protéger les droits humains, et soutenir les efforts vers une paix durable.

Conformément à notre mandat, nous continuerons à mettre en œuvre des initiatives locales, adaptées au contexte et appropriées pour apporter notre contribution à la résolution de la crise au Burkina Faso, tout en respectant à la fois les principes du droit international humanitaire et des droits de l'homme, ainsi que les valeurs universelles.

Pour plus d’informations, prière contacter :

Centre d’Information des Nations Unies (CINU) Burkina Faso, unic-ouagadougou@un.org

1 / 5

Communiqué de presse

29 avril 2023

Les Nations Unies au Burkina Faso sont présentes à la Semaine Nationale de la Culture (SNC) Bobo 2023

(Ouagadougou, le 29 avril 2023) Le Système des Nations Unies, à travers ses différentes agences, fonds et programmes, soutient la 20e édition de la Semaine Nationale de la Culture (SNC) 2023 qui se tiendra à Bobo-Dioulasso du 29 avril au 6 mai 2023, sous le thème « Diversité culturelle, ferment de l'unité nationale ». Ce thème reflète les valeurs humaines et culturelles de notre institution et s'inscrit dans le cadre de notre mandat.

C'est pourquoi les Nations Unies sont fières d'accompagner cette édition en apportant un soutien technique, matériel et financier d'une valeur estimée à plus de $103 000 dollars américains, soit plus de 61 millions de francs CFA.

Cet appui se traduit également par l'attribution de prix spéciaux dans la catégorie enfant, pour la cohésion sociale et la compétition de slam, l'animation de débats sur le thème de la culture comme moyen de réalisation de l'unité nationale et de la cohésion sociale, l'initiation des enfants et des jeunes aux différents métiers artistiques et aux forums sur la diversité culturelle pour leur inculquer les valeurs du vivre-ensemble. Elles participeront également à l'édition et à la production d'un livret-guide pour les jeunes intitulé « La culture : un moyen efficace contre l'incivisme et l'extrémisme violent ».

Le Système des Nations Unies félicite les autorités et le Comité national d'organisation qui ont fait un excellent travail pour la tenue de cette édition 2023 de la Semaine Nationale de la Culture. Les autorités et le comité national d'organisation s'engagent activement pour la réussite de cet événement culturel majeur dans le pays.

« Nous sommes fiers d'accompagner cet événement culturel dont l'impact positif dépassera les frontières du Burkina Faso et souhaitons une bonne fête à tous les participants et participantes » a déclaré M. Alain Akpadji, Coordonnateur résident des Nations Unies au Burkina Faso et Coordonnateur humanitaire, par interim.

Le Système des Nations Unies réitère son engagement et sa disponibilité à continuer à soutenir les autorités du gouvernement de transition dans la recherche d'une paix durable au Burkina Faso. Les Nations Unies soutiennent les actions visant à renforcer la confiance entre l'Etat et les populations, la gestion pacifique des conflits communautaires, la réconciliation nationale et la cohésion sociale. L'Organisation souligne l'importance de l'inclusion et de la participation de toutes les couches de la société, y compris les personnes déplacées internes, les migrants et les réfugiés, en tant qu'acteurs de la paix, tout en renforçant les mécanismes institutionnels et communautaires qui garantissent une coexistence harmonieuse entre toutes les communautés vivant au Burkina Faso.

1 / 5

Dernières ressources publiées

1 / 11

Ressources

22 septembre 2023

Ressources

09 décembre 2021

Ressources

18 septembre 2020

1 / 11